O “novo ensino médio” configura uma traição às gerações de jovens que estiverem a ele submetidos por condená-las a não terem as ferramentas básicas de conhecimento para a cidadania política e econômica” (Gaudêncio Frigotto, UERJ)

Revogar ou Reformar? Revogar ou Remendar? Revogar ou revisar e aperfeiçoar a reforma? Revogar ou “corrigir rotas e caminhos”? Reformar ou Revolucionar? Para o filósofo e escritor Vladimir Safatle (USP), dificilmente encontraremos uma dicotomia mais empobrecedora e equivocada para uma reflexão do que aquela que separa “reforma” e “revolução”, prática reformista e pensamento revolucionário.

No entanto, adverte Safatle, talvez seja importante dizer que uma revolução não deva ser um objeto político, pois estes processos são imprevisíveis, incalculáveis e, ainda, porque, na verdade, não sabemos como produzi-la. Será mais honesto, diz o filósofo, reconhecer que a história é o processo que transforma contingências e necessidades. Uma transformação que só é possível a posteriori. Desta forma, o que devemos é não recusar esses processos contingentes e inesperados que têm força de romper o tempo.

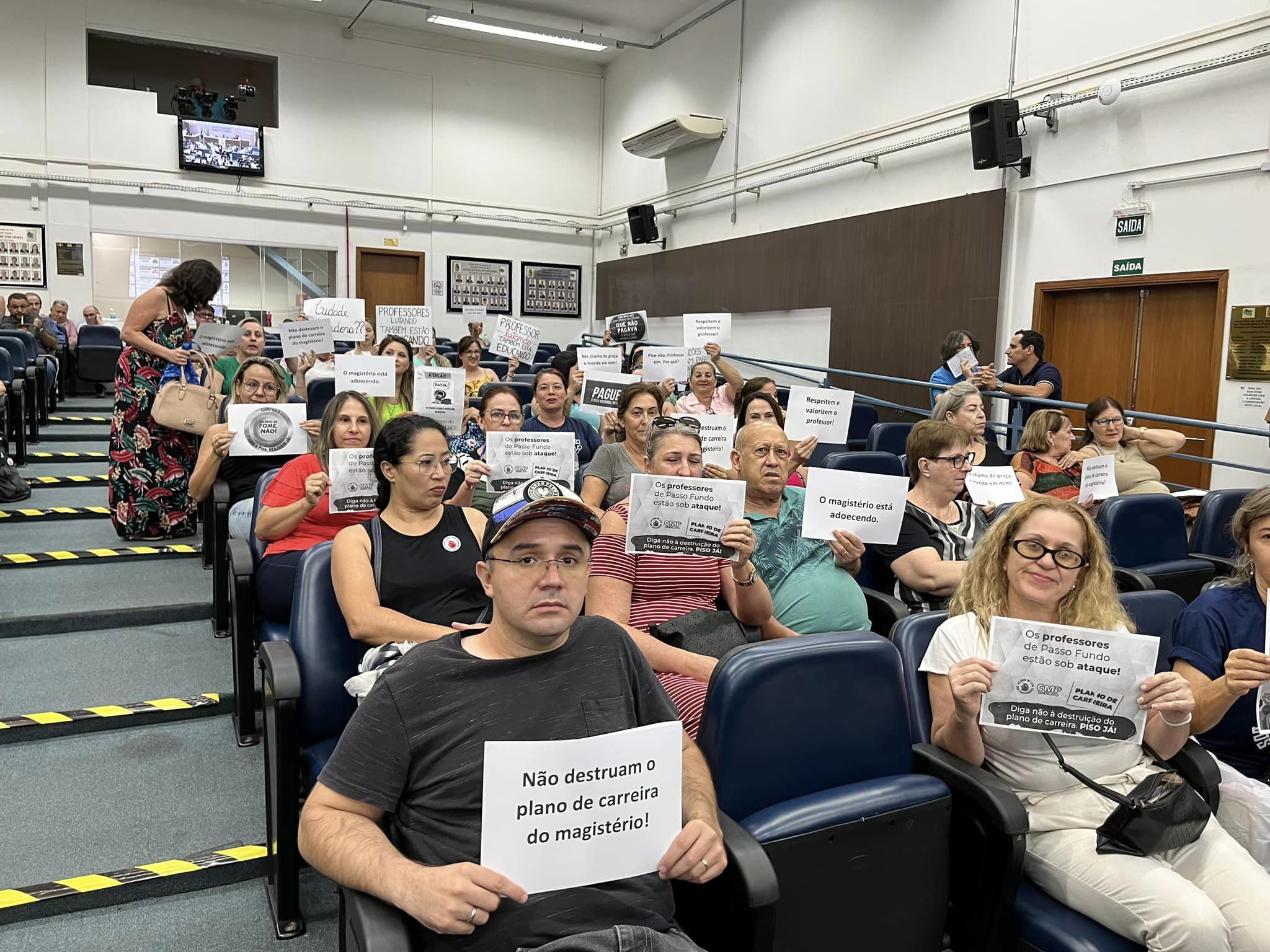

Transcorridos quase seis anos desde que a reforma do “Novo” Ensino Médio (NEM) foi imposta pela Medida Provisória (MP) 746/2016, desde último dia 15 de março, estudantes, educadores, pesquisadores, entidades educacionais, militantes socias e pais intensificam mobilizações, atos, discussões, formação de Comitês, publicações de Cartas Abertas e Moções Públicas pela revogação do “novo ensino médio”, sintetizados no slogan #REVOGANEMJÁ!.

Em fevereiro de 2017, contrapondo a publicidade oficial tendenciosa no governo Temer, publicamos coluna Quem conhece a reforma do ensino médio, a reprova, onde já se apontava que ela era um equívoco político, considerando que a sociedade não participou e nem a legitimou; é um equívoco metodológico, tendo em vista que não escutou os jovens, nem os professores e nem as escolas; e, também, tratava-se de um equívoco pedagógico-epistemológico, pois mutilava e fragmentava a formação humana, científica e técnica dos jovens por meio de um currículo mínimo e empobrecido.

Leia texto completo: https://www.extraclasse.org.br/opiniao/colunistas/2017/02/quem-conhece-a-reforma-do-ensino-medio-a-reprova/

Transcorridos esses anos, atravessados por uma pandemia que impactou a educação e as comunidades escolares, o NEM chegou de fato as escolas e às salas de aula em 2021 e 2022, escancarando sua real finalidade maior: reduzir os investimentos com educação pública, privatizar e mercantilizar a educação básica, desestruturar a carreira docente, inviabilizar os sonhos das juventudes pelos seu direito “à educação de qualidade, com a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade adequada” (Lei 12.852/2013, Art. 7º, Estatuto Juventude).

No Documentário Nunca nos sonharam, dirigido por Cacau Rhoden e lançado em 2017, a Profa. Samara Macêdo Diniz, adverte que “as pessoas que mais precisam ser ouvidas não foram nem citadas. São os alunos do Ensino Médio” (…) “A massa dos jovens da escola pública estão ralando, querem trabalhar, querem encontrar emprego, querem entrar na universidade, querem casar e querem ser felizes”.

Assista: https://youtu.be/tPRqUKsp5pE?list=PLggyRMb5eNeK7Oq2NA-lRr2FWrdTeBl1-&t=39

No entanto, essa reforma foi imposta, inclusive em plena pandemia com escolas fechadas e estudantes em distanciamento social, arquitetada pelos mesmos especialistas que elaboraram esta BNCC que foi aprovada com apoio das Fundações e Institutos Empresariais, Movimento Todos pela Educação e Movimento pela Base.

Muitos são os argumentos que estão postos na mobilização #REVOGANEMJÁ e esta BNCC ao qual está atrelado, como os que constam na Carta Aberta assinada por centenas de entidades. Destacamos, a seguir, algumas destas razões de natureza estrutural e processual que, no processo de sua implementação, demonstram as contradições e distorções incontornáveis e insolúveis, descumprindo as promessas da própria reforma, configurando um engodo e uma traição à grande maioria dos jovens brasileiros que estudam na escola pública.

O primeiro engodo é o descumprimento do que está previsto no caput da Lei 13.415/2017 que instituiu a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, cuja carga horária deveria ser ampliada de forma progressiva até 7h por dia. Porém, na prática, a Formação Geral Básica (FGB) está limitada ao máximo de 1.800h e os itinerários a 1.200h com variedade de opções que beira a irresponsabilidade.

Na perspectiva de ampliar o tempo integral, cabe lembrar que, a nível federal, a Meta 6 do PNE 2014-2024 já havia estabelecido oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.

Portanto, bastava o MEC e as Secretarias Estaduais de Educação cumprirem seus planos decenais de educação. Mas o que ocorreu a partir de 2016 na prática foi um descumprimento da maioria das metas do PNE, dos Planos Estaduais (PEEs) e Municipais (PMEs).

O estado do Rio Grande do Sul é um emblemático. Empenhado na implementação do NEM, é o terceiro pior estado do país em número de matrículas (apenas 4,8%) em tempo integral. Logo, o NEM não prioriza a instituição da Política de Fomento de Ensino Médio em Tempo Integral, mas sim, seu oposto: redução de tempo na escola, redução de disciplinas mínimas obrigatórias, redução de servidores (funcionários e professores) e redução investimentos e gastos com a educação pública. Em síntese, o entes federados descumprem as próprias leis, planos e reformas que propõe praticando ilegalidades e enganando os estudantes e a sociedade.

A outra promessa de que os estudantes e jovens poderiam escolher o que estudar é mais um engodo. Em 2016 e 2017 os estudantes ‘ocuparam mais de mil escolas” em dezenas estados no Brasil, mesmo assim, as juventudes não foram ouvidas, as entidades estudantis ignoradas, audiências públicas, seminários e conferências sequem foram fomentadas. Ou seja, a reforma não abriu espaços para o protagonismo juvenil. Na pandemia, a escuta se resumiu a envio de um questionário via google.

Quando a possibilidade de escolha de itinerários o engodo é mais grave ainda. As mantenedoras, os sistemas de ensino, as redes e escolas planejaram e pré-determinaram, no máximo, duas opções.

Nos territórios do RS (no âmbito nos municípios) sequer é obrigatório a oferta de dois itinerários públicos. Ou seja, que opção o jovem tem para realizar escolhas? Na prática, nenhuma. E quando possibilidades de escolhas se restringem a dois itinerários que são reproduzidos nos anos seguintes para os novos estudantes ingressantes, ou seja, sem novas oportunidades de escolhas.

O quinto itinerário, que induz jovens de escolas públicas a cursarem itinerários de qualificação profissional de baixa complexidade e ofertados de maneira precária em escolas sem infraestrutura, configura outra ameaça ao prosseguimento dos estudos pelos estudantes. Além de se restringir a apenas 1.800h de Formação Geral Básica, as demais 1.200h sequer ofertam e garantem, na sua grande maioria, o Certificado de Técnico de Nível Médio. O que é disponibilizado é um “cardápio” de disciplinas eletivas (como “Brigadeiro gourmet” e “Mundo pet”), trilhas, rotas, itinerários que não configuram uma trajetória consistente e sólida de formação humana, científica e tecnológica, que farão muita falta no ENEM e no prosseguimento dos estudos.

Além do mais, a opção por diferentes arranjos, liquida o direito universal à formação básica de uma mesma qualidade para todos as juventudes. A desigualdade social se agravará na desigualdade educacional, particularmente entre escola particular e escola pública.

Para Gaudêncio Frigotto (UFFRJ e UERJ), o que o “novo ensino médio” oferece aos jovens “é um pastel de vento” porque liquida como o sentido da educação básica a qual supõe um equilíbrio entre as disciplinas que permitem entender as leis da natureza (Química, física, Biologia) e as que permitem entender e atuar nas relações sociais (história, sociologia, filosofia, literatura, arte, etc). A reforma prioriza os conhecimentos instrumentais, mas que sem a formação básica sólida oferta “o vento”, um currículo vazio, sem sentido e sem propósito para o presente e futuro dos estudantes das escolas públicas, pois na privada isto não ocorrerá.

Mas, na presente reforma, não apenas as juventudes estão sendo traídas prejudicadas.

Os educadores e graduandos de licenciaturas já sofrem com a desregulamentação e destruição da profissão docente, que se apresenta de várias formas: 1) construção de itinerários formativos que objetivam a aquisição de competências instrumentais, desmontando a construção dos conhecimentos e métodos científicos que caracterizam as disciplinas escolares em que foram formados/as os/as docentes; 2) oferta das disciplinas da educação profissional por pessoas sem formação docente e contratadas precariamente para lidar com jovens em ambiente escolar (“notório” saber, instrutor, tutor); 3) oferta 5º itinerários por empresas terceirizadas, Sistema S, EAD, plataformas digitais e, 4) extinção de concursos públicos para professores, eliminação de dezenas de disciplinas em concursos previstos e aumento contratos emergenciais e precários de professores.

Urge cessarmos a descontinuidade nas políticas públicas educacionais no Brasil. Nas primeiras duas décadas do século XXI já tivemos: três Diretrizes Nacionais para Ensino Médio, três diretrizes nacionais para Educação Profissional e Tecnológica (EPT), três DCNFP para Formação Professores e três Bases Curriculares (PCN, Orientações curriculares e BNCC atual), mais dois Decretos para EPT Nível Médio (Decretos 2.208/1997 e 5.154/2004).

A mobilização #REFOGANEMJÁ o “novo ensino médio” vai se intensificar nos próximos meses.

O MEC precisa urgentemente: a) realizar escuta dos estudantes e professores de forma direta, aberta e transparente; b) abrir canais de diálogo com a sociedade, entidades educacionais e científicas, fortalecer a democracia nas escolas; c) revogar, com urgência, a Portaria 521/2021, que estabelece o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio (NEM), determinado pelo governo Bolsonaro; d) suspender as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) previstas para 2024 e, por fim, e) retomar as bases conceituais e programáticas para o Ensino Médio estabelecidos nas Diretrizes Nacionais de 2012 (Res. 02/2012 e Res. 006/2012) como ponto de partida para o diálogo com a comunidade educacional.

Lutar pelo direito à educação integral de qualidade social com as juventudes, mais do que um conselho político, talvez essa seja uma forma de vida do educador/a!

FONTE: https://www.extraclasse.org.br/opiniao/2023/04/revogar-ou-reformar-para-alem-da-dicotomia/

Autor: Gabriel Grabowski